Vol.1TR(トレーニング)って何?〜“練習”との違いとは〜

✓こんな人におすすめ!

-

「トレーニング」と「練習」の違いがよくわからない

-

指導ライセンス講習で聞いた「TR理論」がしっくりきていない

-

サッカーの練習を“ただの繰り返し”にしてしまっている気がする

-

スペインやヨーロッパの指導スタイルに興味がある

✓このシリーズを読むことで得られるもの

-

トレーニングの本質がわかる

-

メニューの“設計力”が身につく

-

選手の「自発性」を引き出す指導に近づける

-

サッカーの原理原則とリンクした指導ができる

-

指導の“引き出し”が増える

✓読み終えた頃には…

-

指導に「明確な意図と設計」が宿るようになる

-

トレーニングメニューに意味と流れが生まれる

-

選手の変化・成長に気づきやすくなり、指導が“楽しく”なる

「毎日一生懸命練習しているのに、なぜかうまくならない選手がいる」

「同じメニューをやっているのに、効果が出る選手とそうでない選手がいる」

そんな経験はありませんか?

もしかすると、その原因は「練習」と「トレーニング」の違いを理解せずに、“ただ繰り返す”ことが目的になっているからかもしれません。

この章では、JFAの指導者ライセンスやスペインのコーチ養成機関で学ぶ「TR理論」の基礎として、そもそも「トレーニングとは何か?」という問いから出発します。

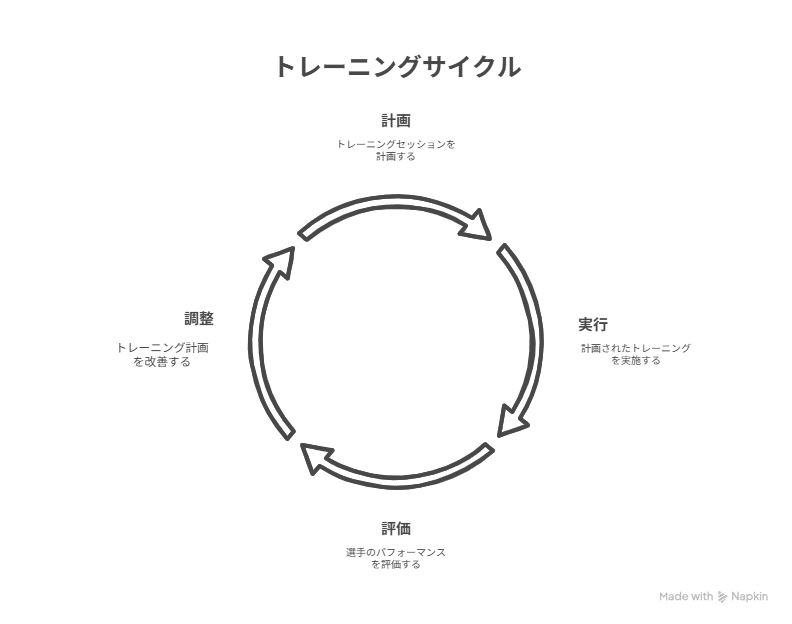

Topic1「TR(トレーニング)」とは?

サッカーの指導現場でよく使われる「TR(トレーニング)」という言葉。

一見、「練習」と同じように聞こえるかもしれませんが、実は明確な違いがあります。

日本サッカー協会(JFA)やスペインの指導者養成機関では、TRを以下のように捉えています:

「目的を持った計画的な学習プロセス」

つまり、TRとはただ身体を動かすだけの「繰り返し」ではなく、選手が自ら気づき、理解し、変化・成長していく過程そのものを意味します。

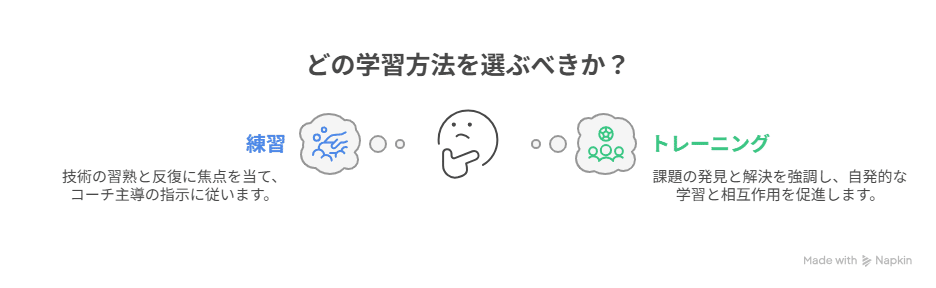

Topic2「練習」との違いとは?

▶ 練習(Practice):

-

技術の反復・習熟が中心

-

コーチ主導の指示型

-

一方向的

-

成果が「できる・できない」で評価されがち

▶ トレーニング(Training):

-

課題の発見・解決が目的

-

選手の“自発的学習”が中心

-

相互的・多角的

-

プロセスと気づきの連続で評価される

Topic3 TR理論の基本的な考え方(JFA × スペイン)

▶ JFAの考え方:

-

「トレーニング」は“ゲームからの逆算”

-

TRの目的は、試合の中でプレーを向上させること

-

年代・レベルに応じて、徐々に複雑な状況設定にしていく

▶ スペインの考え方:

-

「選手は自ら学ぶ存在」

-

コーチは“学びの場”を設計するファシリテーター

-

TRは、判断(decisión)を鍛える場

どちらも共通しているのは、

「トレーニングとは、“試合に生きる判断と実行”を鍛える行為である」

という点です。

Topic4 指導者にとっての気づき

TRの本質は「選手に変化をもたらすこと」。そのためには、以下のような視点が欠かせません。

-

トレーニングの目的を明確に持つ

-

選手の自発的な気づきを引き出す

-

単なる“ドリル”で終わらせず、“ゲーム”とのつながりを意識する

Topic5 この章のまとめ

-

「練習」と「トレーニング」の違いが明確になる

-

サッカー指導におけるTRの目的と意味を理解できる

-

日本とスペインのTR理論に共通する本質を知ることで、自分の指導を見直すヒントが得られる

✓次回予告

【第2章】「アナリティックって何?」〜技術を分解して理解する〜

👉 技術習得の“第一歩”となるアナリティックTRの正体に迫ります!