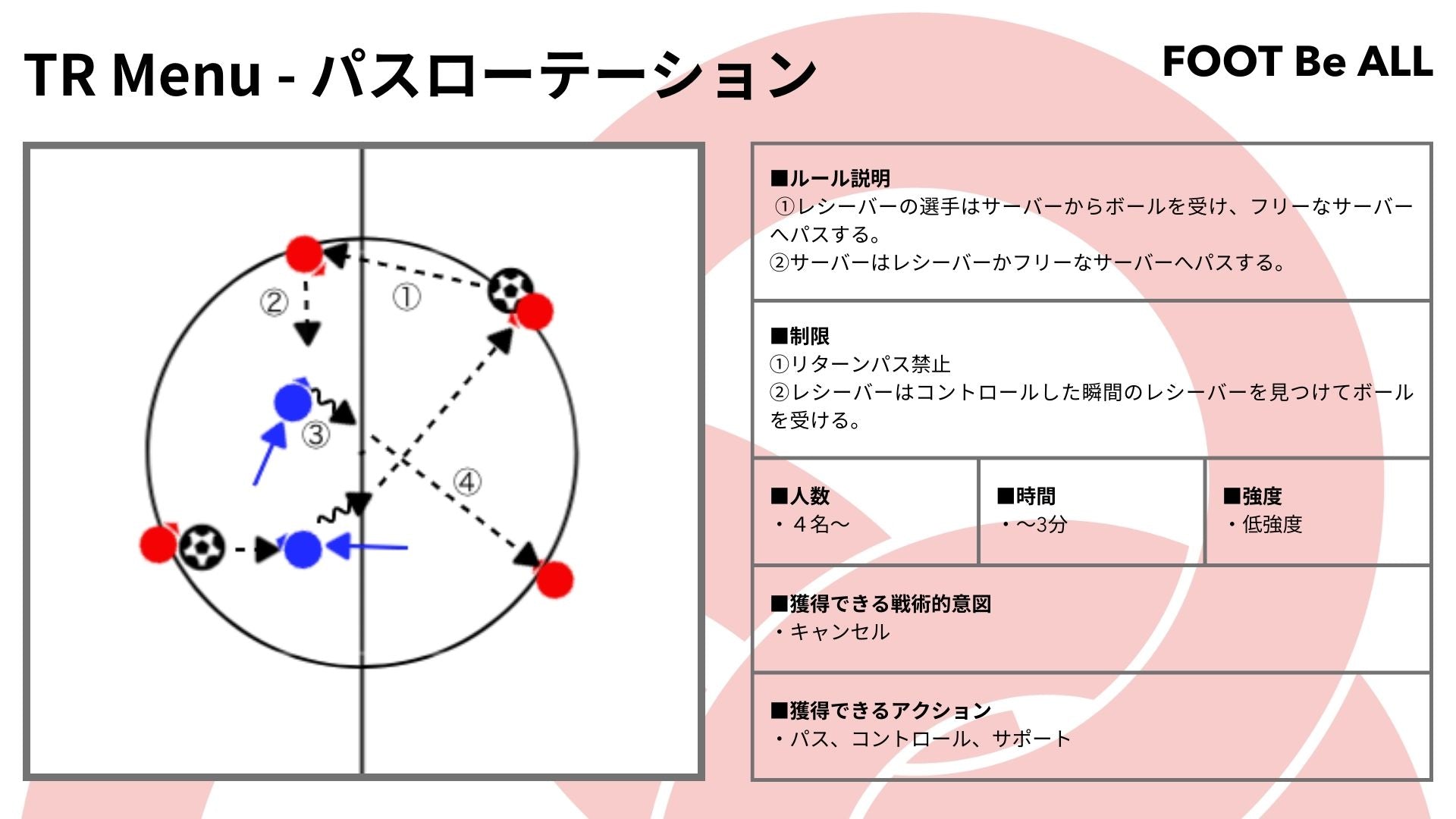

今日は練習のパス、コントロールに関する導入やウォーミングアップで使用できるパスローテーションについて紹介したいと思います。

✅ソーシャル面の考慮。

ソーシャル面、つまり社会性です。

試合前のチームビルディングにおいて、ロンドや対人系を行うと少なからず"相手"という認識から、育成年代やチームカラーに左右されるとはいざこざのきっかけになることがありました。

そこで相手なしの認知 / 判断 / 実行が必要なメニューを見つけました。

パクリです。

✅移動先の制限。

実際にやっていると視野の中に元々入っているフリーマーカーへ移動する選手が多いこと。別色のマーカーへの移動を指定することで意図的に認知すること、つまり首を振ることを獲得させたくてこのルールを設けました。

まだ実践はしていません。

応用として、マーカーの色を増やしてパサー指定のマーカーへコントロールするメニューへの発展もあり得そうです。

オーガナイズによって選手が獲得(学習)するアクションが異なることを理解しなければなりません。

✅継続性。

このような低強度のメニューにおいて重要なのは継続性です。

ハイパワーでの運動は望めないので中〜長時間行い、有酸素系運動として取り組みます。そこで重要なのがローテーションやコーチングでメニューをストップさせず、選手のプレー時間を多く確保することです。

✅2つの認知。

基本的に以下となります。

- 誰からボールをレシーブするか。

- どこへ移動するか。

素早く多くの情報を取得するためには首を振ることがかかせません。

よく首を触れ!というコーチングを聞きますが、選手の学習段階によっては不適切な可能性があります。それは選手が「何を見れば良いか知らない」場合です。

その場合は「何を見なくてはならないのか」を提示する必要があります。

このメニューにおいては「ボールを持っているレシーバー」と「フリーなマーカー」です。

✅身体の向きの正体とは。

上項にも通じますが、身体の向きは複数の対象を認知するのに適した形を指します。

選手が何を見なくてはいけないか学習していない段階では「身体の向き」ではなく「認知の対象」についてアプローチしてやる必要があると考えます。

✅パスローテーションの中にドリブルも。

パスローテーションをやってて感じたのは、パスパスパスパスと単調になること。パスの中にコントロールやドリブルを挟みたかったのでこのメニューを採用 / アレンジしました。

✅選手を観察する。

無闇なコーチングやティーチングをする前に選手がサークルの中でどうプレーするかよく観察してください。

選手が何を見ているのか、どのくらい見ているのか。

レシーブの際にボールを止めているのか、動かしているのか。

その先に指導者が発すべき言葉が見えます。